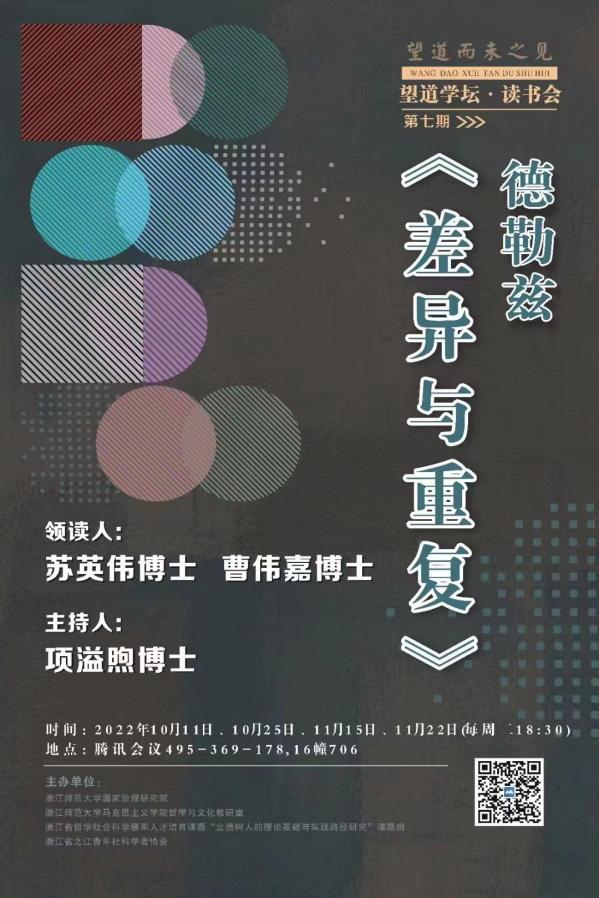

为营造学术交流氛围,拓宽师生研究视野,浙江师范大学国家治理研究院、浙江省之江青年社科学者协会主办的“望道学坛·读书会”第七期活动于2022年10月11日、10月25日、11月22日晚在浙江师范大学16幢教学楼706会议室举行。本次读书会的阅读书目为吉尔·德勒兹的《差异与重复》,由曹伟嘉博士、苏英伟博士担任领读人,线上线下累计六百余人参与了本系列活动。

10月11日晚,“望道学坛·读书会”第七期第一次活动如期举行。在读书会正式开始之前,主持人项溢煦博士对《差异与重复》进行了简要的介绍。项博士指出,此书彻底批判了柏拉图以来的西方形而上学传统,为哲学研究开辟了崭新的路径,并鼓励同学们要抓住难能可贵的机会,秉持着“与语言搏斗”的态度,字斟句酌地展开阅读。

在随后的领读人环节中,曹伟嘉博士和苏英伟博士分别向在座师生分享了《差异与重复》的批判对象、行文逻辑与主旨大意。苏英伟博士首先发言,他认为本书基于对现代哲学思想脉络的梳理,进而批判哲学传统中的理性主义和本质主义立场。但与此同时,“反理性”“反普遍性”并非本书的主要任务。换言之,德勒兹是通过对概念的辨析与再解释的方式突破“语言的边界”,从而以“先验经验论”的视角勾勒出一幅拼图式的哲学图景,并开辟了哲学思想史研究的全新视角。

曹伟嘉博士赞同了苏英伟博士的观点,他指出《差异与重复》在西方学界始终备受关注,研究成果汗牛充栋,这或许是因为此书是德勒兹首次以结构式的形式调动哲学史资源与哲学史对话,以期形成贯穿性视角与论证的作品。一方面,德勒兹调用了大量前沿的哲学史资源,并系统性地切入、重构研究对象的体系。另一方面,德勒兹以“先验经验论”对哲学概念的分类与革新不仅打破了既有的“思想图像”,而且开辟了“概念对概念自身的经验而生成新的经验”的研究进路。

10月25日晚,“望道学坛·读书会”第七期开始了第二次活动。会上,曹伟嘉博士和苏英伟博士带领场内师生深入阅读了《差异与重复》中的第三章节“思想的形象”,并开展了相关讨论。

苏英伟博士首先辨析了本章节中“思想”的意涵,他指出在传统形而上学语境下,思想一般被理解为概念和本质。凭此定义,从康德、塞拉斯到麦克道尔都在将“思想”等同于“客体的概念化”。但是德勒兹却颠覆了思想的传统广延,他超越了逻辑思维的窠臼,转而将文学、电影、拓扑学等要素都归入思想的范畴之中,建构了一条布满“褶皱”的非本质进路。

而曹伟嘉博士则介绍了本章节中谈及的八个公设,他认为这些公设就是德勒兹从否定的角度厘清妨碍思想自为的隐藏前提与观念性背景,用以理解哲学视域内的思想障碍,从而达至反传统哲学的目的。当路障被辨析出来,以“差异与重复”为特征、“清楚明白”的当代形而上学也就平行地展开了。

“望道学坛·读书会”第七期第三次活动于11月22日晚举行,曹伟嘉博士和苏英伟博士继续讨论并总结了《差异与重复》第三章节“思想的形象”,并就此为同学们答疑解惑。

苏英伟博士首先发言,他认为第三章的内容体现出德勒兹在形而上学问题上的矛盾。一方面,德勒兹有意无意地将“意见”融入概念体系之中,以此批判传统认识论中的形而上学倾向;另一方面,他又直言“我认为我自己就是一个纯粹的形而上学家”,德勒兹延续了“六经注我”的态度,从始至终坚持了其对于正统哲学的批判性意见。

随后,曹伟嘉博士就苏博士的问题发表了看法,并分享了自己的感悟。曹博士认为在晦涩的行文之下,德勒兹始终希望揭示“哲学还没有完全开始”的状态:一般哲学家都强调自己的思想是“无前提”的,然而仍然会受到某些潜在前提的影响与制约,而德勒兹要做的就是梳理并批判这些前哲学的预设概念。在此之后,曹博士向大家详细介绍了传统哲学思想的八个公设,并指出让问题本身运作之时,我们才能摆脱预见的知识,而从而自为地思想与学习。

在自由讨论环节,同学们纷纷举手,就书中问题积极举手提问,师生之间的讨论热情高涨。最后,主持人项溢煦博士总结了本次“望道学坛·读书会”,再次感谢在座师生们的共同参与。同学们纷纷表示本次读书会内容丰富,参加活动收获颇丰,希望“望道学坛·读书会”能够越办越好,为师大学子推荐更多更好的经典著作。